DAIKEI MILLS

だいけい・みるず/東京を拠点に活動する設計事務所。CIBONE、ISSEY MIYAKE、NOT A HOTEL、LEMAIREなどの商業空間からavex、kontakt、Takramなどのクリエイティブ企業のオフィスまでさまざまなプロジェクトに取り組み、人と空間の在り方について一貫してデザインの実践を通して考え続けている。

中村圭佑

なかむら・けいすけ/1983年生まれ。設計事務所「DAIKEI MILLS」、「SKWAT」代表。2009年に多目的フリースペース「VACANT」を、2011年に設計事務所「DAIKEI MILLS」を設立。2020年より都市に存在するVOID(遊休施設や社会的隙間)を時限的に占有し、一般へ解放する運動「SKWAT」を始動。JRの綾瀬駅〜亀有駅間を再開発した、高架下の芸術文化センター「SKAC」を展開。2021年より多摩美術大学 建築・環境デザイン学科の非常勤講師も勤める。

https://www.instagram.com/skwat.site/ https://www.instagram.com/daikei_mills/

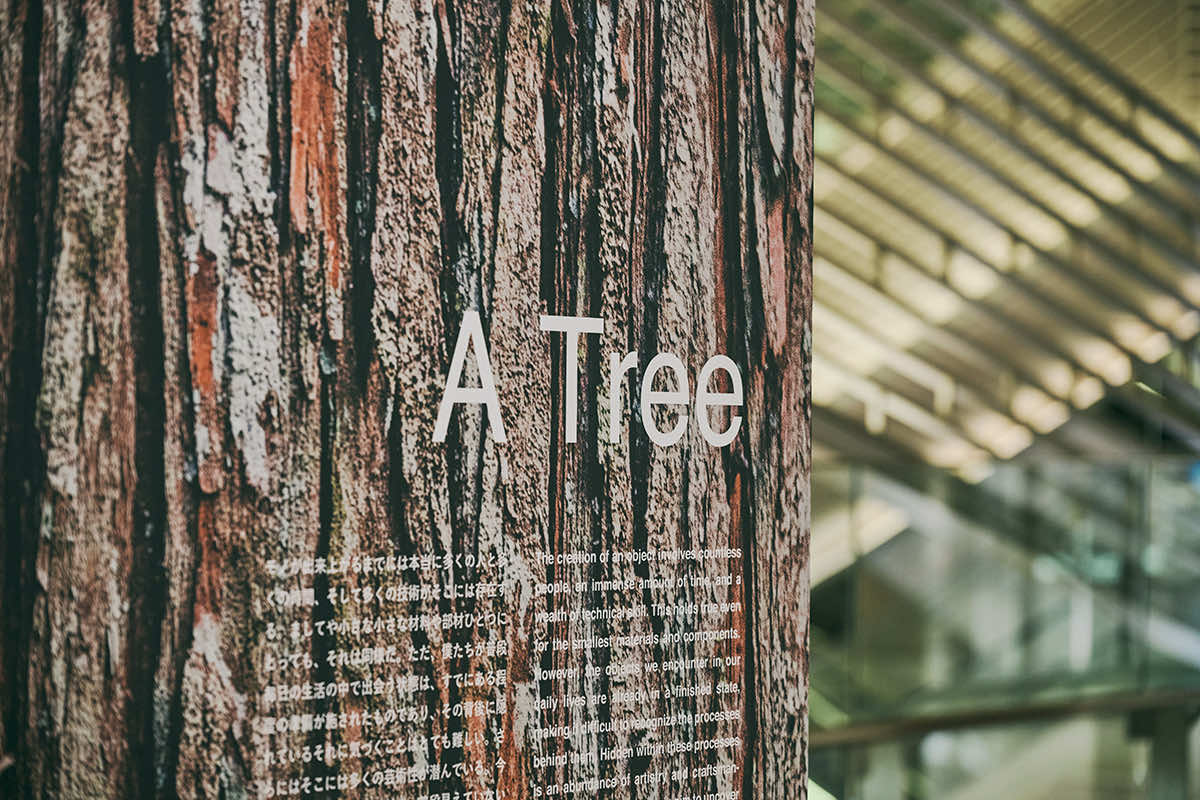

今回の展示ではものづくりの本質とは何か?という原点に立ち戻り、さらに GINZA SIXだからこそできること、伝えていくべきことって何だろうと、根源を考えていきました。日々、さまざまなものが作られていますが、その素材がどのような環境で生まれ、どのような工程を経て人々の手に渡るのかなど、完成したプロダクトからは、なかなか見えてこない背景や隠れてしまっている部分がたくさんある。素材の成り立ち、ものが成形される過程、そして人々に届くまでの流通…。そういうものづくりの核となる部分にフォーカスして、じっくり時間をかけてプロセスを見せていくことが重要なんじゃないかな、と。その過程をアートとして表現できるのは、これまでアートやカルチャーに力をいれてきた基盤を持つ商業施設だからこそできることであり、やる意味があると思うんです」(中村さん)