GINZA SIXが、

日本の真のラグジュアリーを

発信する拠点になる未来。

原研哉|デザイナー、日本デザインセンター代表取締役

GINZA SIXのロゴデザインは原研哉さんによるもの。無印良品や蔦屋書店、MIKIMOTO……と数多くのVI(ヴィジュアル・アイデンティティ)やブランディングを行ってきた日本屈指のグラフィックデザイナーです。GINZA SIX開業以降も、各プロモーションのデザインなどを通じて、ブランディングに関わっている原さん。代表を務める日本デザインセンターも銀座にあり、いわば“ご近所さん”でもある原さんの目に、GINZA SIXの5年間はどのように映っているのでしょうか。

MAGAZINE|2022.04.01

--原さんには以前、GINZA SIXの開業前にもロゴに込めた思いをお話しいただきました(『GSIXというロゴタイプに込めたのは、銀座の持つ軸性』)。改めて当時を振り返って、デザインの足がかりとなったことなどを教えていただけますか。

「僕は仕事場も銀座で、この辺りのことはいわばご近所ごとなんです。お話をいただいてデザインに取りかかってみて感じたひとつが“GINZA"とつけなくてもいいのでは、ということ。どこもかしこも名称や施設名に銀座、銀座とあるので『もういいよ』と(笑)。実はこの街でなら“G”といえば銀座とわかるんですよね。検証段階では"GINZA SIX" "GINZA 6" "G 6"なども試してみたうえで、“GSIX”という表記を提案しました。

テナントを抱える商業施設ですから、“GSIX”という店はありません。著名なブランドがあまた存在する建物のロゴは、それらブランドと横並びになるものではいけない。むしろそれらを受け容れる器として、分母、あるいは大きな軸となるものとしたい。シンプルなフォルムのロゴに決まっていったのはそういう経緯です。

建物のエントランス部分に、ロゴサインを建物の上からくっつけるように設置するのではなく、彫り込んでいただいたのも同じ意図からでした。石に文字が刻印されたローマ時代の建築のような風情。そうすることで、新たに入ってくる各店舗のロゴとは違うレイヤーになります。これによってロゴも建物も、長い時間を経た後も古びずに品格を保ってあり続けられる。そんな思いがありました」

--開業以降これまでの5年の間にも各種印刷物や、イベント時のグラフィック、また周年のロゴなどを通じて、GINZA SIXに関わり続けていただいていますね。

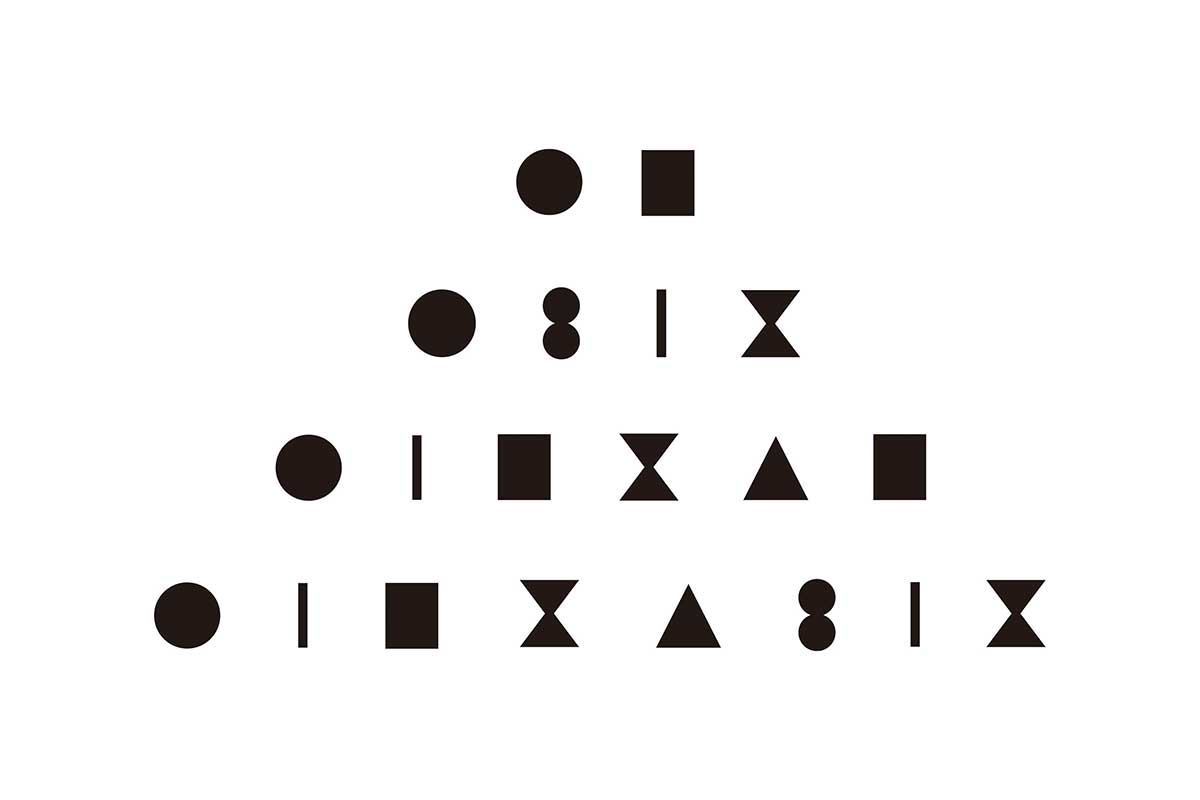

「GSIXのアルファベットを単純化したモノグラムのようなグラフィックパターンはなかなかかわいいでしょう(笑)? セールやクリスマスなどのイベント時に各所を彩っていただいています。周年ごとのグラフィックは、毎回アーティストが変わりますが、GSIXのアイデンティティが土台としてしっかりあれば、いろんなアーティストの個性が際立つ。その土台部分を担ってきたのかなと思っています」

--はじめにお話しいただいた通り、原さんが現在代表取締役を務める日本デザインセンターも銀座にあります。銀座は原さんにとってどんな街でしょうか。

「渋谷などと大きく違うのは新しいものを打ち出すときに、必ずしもパンキッシュでなくていいこと。銀座はむしろ少し抑制されたもので構成されている街だと感じます。街全体に遺伝子としてアール・デコがある。街のシンボルといえる和光の建物、それから7丁目に本社がある資生堂はロゴも化粧品のパッケージデザインも、そして仲條正義さんがデザインした銀座松屋のロゴにもアール・デコを感じます。大正から昭和初期の銀座は、海外から入ってくる“舶来品”がまずやってきて流行し、そこから日本全体へと伝播していく場所でもありました。当時のヨーロッパのデザインの最先端がアール・デコでしたから、それが銀座のデザインの遺伝子として根づいているのでしょう。GSIXのロゴも、実は少しだけアール・デコを意識しているんです。そこを引き継ぐことで、銀座という街の遺伝子を持ったものとして存在できると思うのです」

--GINZA SIXは、従来の銀座の商業施設に比べて20~30代の顧客が多いことで知られています。そういったより若い年齢層の人々に、GINZA SIXを通じて体験してほしいこと、感じてほしいことはありますか?

「日本のラグジュアリーってどんなことだろう? と最近よく考えるのです。ヨーロッパのラグジュアリーは、ごく平たくいうと階級社会の頂点にある人たちのラグジュアリー。民主主義が浸透して一見階級からは解き放たれているようでいて、やっぱり背後にはその階級が根強くある印象です。それから西洋を下敷きにしつつもローカルのエキゾチズムをまとった、植民地的ラグジュアリーもある。

日本のラグジュアリーはそれらとは全く違った、おそらくは過剰なものではないと僕は思います。シャンデリアがぶら下がってきらびやかで……というような分かりやすいものではなく、ミニマルで張り詰めた空間に価値あるものをぽつんと置く、というようなこと。何もしていないようでいて、隅々まで上質さが行き届いているというようなことが、本質的に日本らしいラグジュアリーでしょう。

そういう意味では、GINZA SIXの館内には、日本らしい、突き詰められた簡潔な美学があると思います。昔の和のモチーフを散りばめるとか、障子やふすまを使うとかいった“日本風”とは少し違う美学です。日本人ではなくとも身を置くうちに、そのエッセンスはきちんと伝わりますし、そうと知らなくても何か背筋の伸びるような緊張感や美意識を感じるはずです」

--日本の美学という意味では、最近原さんが手がけられている個人プロジェクト『低空飛行』もそれに近いものがありますか? 宿や美術館、伝統工芸……など日本各地のさまざまなスポットをウェブやポッドキャストで紹介されていますね。

「僕は長くロケや打合せなどで海外への旅が多い日々を送ってきました。帰ってくる度に思うのは日本がとても特殊だということ。明治維新から約150年の間に日本は目覚ましく変貌してきましたが、その途上で本来の日本らしさを取りこぼしてきたところがある。次の150年は、潜在している美しい風土や伝統工芸などを見立てなおして、伝えていくべきでは……と思うんです。まあそこまでしかつめらしいコンセプトをつくって始めたプロジェクトではなくて(笑)、自分でもよく説明できないままにスタートしたのですが、毎月自分で取材に行って、動画と写真を撮っています。これまでに40ヶ所ほど行きましたが、60回くらいまでは続けたいなあと。回を重ねるごとに、日本なりの“ラグジュアリー”とは何か、に対する答えが見えてくるように思います。

たとえばGINZA SIXが、GSIXらしい旅を売ったらどうだろうと思うんですよ。国内外の真の贅を知るお客様たちに、日本のラグジュアリーを紹介していく旅。GINZA SIXがポータルとなって旅ができたらと思います。そういう旅の設計ならば、僕もやってみたい(笑)! そんな風に新しいツーリズムのイメージを膨らませていると、とてもワクワクするんです」

〈プロフィール〉

原研哉(はら・けんや)|1958年生まれ。グラフィックデザイナー。日本デザインセンター代表取締役社長。武蔵野美術大学教授。2002年より無印良品のアートディレクター。松屋銀座、森ビル、蔦屋書店、GINZA SIX、MIKIMOTO、ヤマト運輸のVIデザインなど、活動領域は極めて広い。「JAPAN HOUSE」では総合プロデューサーを務め、日本への興味を喚起する仕事に注力している。著書に『デザインのデザイン』(岩波書店、2003年)、『DESIGNING DESIGN』(Lars Müller Publishers, 2007)、『白』(中央公論新社、2008年)、『日本のデザイン』(岩波新書、2011年)、『白百』(中央公論新社、2018年)など。

https://www.ndc.co.jp/hara/

Text: Sawako Akune(GINGRICH)

Photo: Mie Morimoto

Produce: Hitoshi Matsuo(EDIT LIFE),Rina Kawabe(EDIT LIFE)