宇宙と自然の守護神「ハイパーマン バン・ゴ・オー」と、十二支が連なる曼荼羅のキービジュアル。東洋思想をデジタルで表現するアーティスト・たかくらかずきの作品が、4月4日(金)よりGINZA SIXでお披露目に。日本の宗教文化の面白み、現代美術史へのリスペクトとカウンターを数珠つなぎにした世界観について、「ハイパーマン」制作現場で赤裸々に語ってくれました。

「ハイパーマン バン・ゴ・オー」は、たかくらさんが制作の核にしている東洋思想をもとにつくられたものですが、具体的にどのような価値観が落とし込まれているのでしょうか?

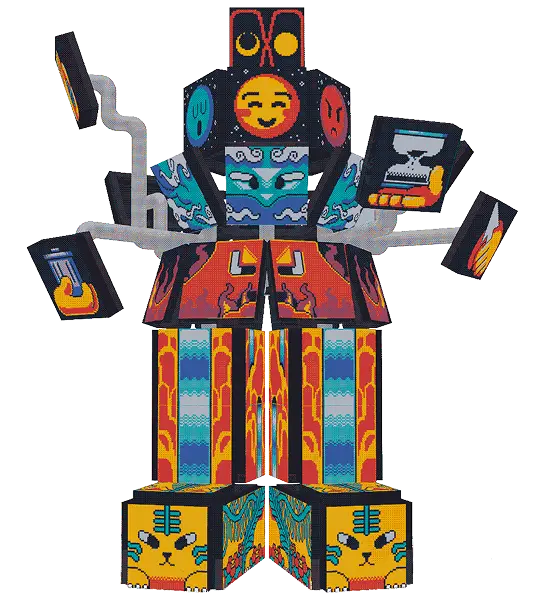

中心のテーマは、密教における「地・水・火・風・空(ちすいかふうくう)」です。「五大(ごだい)」と言われ、この世界や宇宙を構成する要素とされていて、それを投影した巨人を作ろうと思いました。四角や三角、逆三角にパネルを合体させた造形は、お墓などにもよく見られる、五大を表現した五輪塔(ごりんとう)という形をモチーフにしています。

微笑んでいる顔文字が仏様のようですし、四方八方に手のパネルが伸びている様子は、千手観音を彷彿とさせますね。

顔文字は、仏教の菩薩である十一面観音(じゅういちめんかんのん)をイメージして、真後ろには大笑いしている顔を忍ばせました。手の絵文字には、仏像が宝輪(ほうりん)や弓矢などの持物(じもつ)を持つように、ゴミ箱やカーソル、マップピン、砂時計などの“デジタル版持物”を添えています。

GINZA SIXエントランスに出現する、高さ約4mの「ハイパーマン」。平面状のLEDパネルを立体的に組み立てたことで、面の集合体である「ねぶた」のような雰囲気も持ちあわせる。

右上の顔文字が、真後ろに配置された大笑いの顔。仏教では、暴悪大笑面(ぼうあくだいしょうめん)と呼ばれるそう。

複合的な要素が織り交ぜられた、まさに“ハイパーマン”なのですね。キービジュアルの中では十二支が登場しますが、象徴的に用いた理由は何でしょうか?

十二支は、仏教や神道とも密接に関わった陰陽五行における時刻、方位、季節などを示し、奈良時代から江戸時代頃までの日本では一般的に使われた概念だったんです。例えば、午前0時も北も12月(旧11月)も全部“子(ね)”と示されていました。今では、生まれ年の干支といった単純な話でしか出てきませんが、その背景には時間と空間が分断されていなかった時代の記憶を宿しているんです。現代で当たり前に使われている正午や午前、午後なども、昼の12時を午(うま)の刻としたところからそう呼ばれています。

ノスタルジックな世界観にワクワクしますね。十二支のポップなビジュアルは、どのように考えたのですか?

仏教の守護神や、日本の郷土玩具、ゲームキャラクター的造形など様々な文脈をもとにデフォルメしています。例えば、寅(とら)は毘沙門天(びしゃもんてん)、亥(いのしし)は摩利支天(まりしてん)など、それぞれの動物と関係が深い神仏をモチーフとしたり、丑(うし)は会津の赤べこ、申(さる)は飛騨のさるぼぼ、酉(とり)は山形のお鷹ぽっぽなど、各地の郷土玩具を調べ、造形を融合させていきました。最後に、ゲームキャラクター的な造形を混ぜ込んでいます。

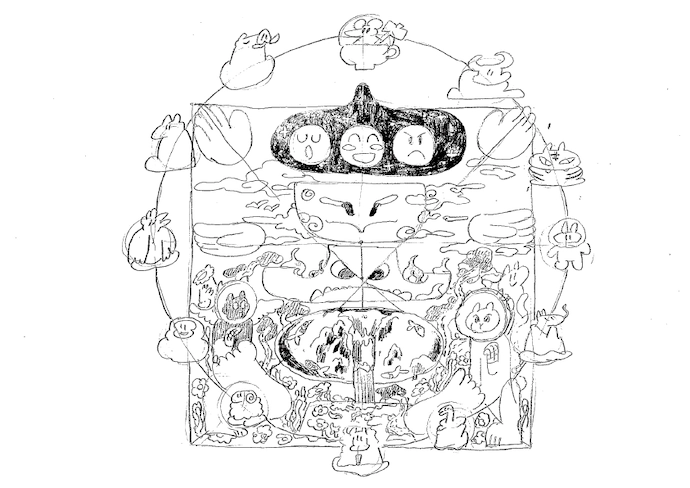

たかくらさんのラフスケッチ。このあと、平面でピクセルアートとして描き、アニメーションに発展させたり、3DCGソフトでボクセル(立体のドット絵)をひとつひとつ造形している。

そう聞くと、チャーミングなゲームキャラクターのように見えてきますね。

ポケモンを筆頭にした現代のゲームキャラクターたちにも仏教や神道、陰陽五行的な概念と共通するものがあります。子どもの頃に必死に覚えたタイプ相性などは、陰陽五行では「木生火(もくしょうか)」や「木剋土(もっこくど)」のような「相生・相剋(そうせい・そうこく)」と呼ばれる強弱の性質として定義されていますし、キャラクターのバリエーションも、仏像や妖怪、神々の多様さと非常に共通したものがあります。

かわいらしい十二支にも、独自の理論で東洋思想的要素を映し出しているのですね。

ただ、ビデオゲームや特撮的キャラクターのコンテクストは、アーティストの村上隆さんが提唱した「スーパーフラット」以降、あまり美術としては論じられておらず、キャラクター=アニメキャラクターになってしまっているんですね。自分がアートをやる以上、既存の美術史をリスペクトしつつも、カウンターの精神を持って挑みたいとも考えます。なので、僕は特撮やビデオゲーム的なキャラクターバリエーションを「キャラクターマトリクス」と名付けて提唱しているんです。今回はアニメ的キャラクターのうしろに隠れてきた特撮やビデオゲームのキャラクターについて、GINZA SIXの中央吹き抜け空間にも展示されているヤノベケンジさんの「SHIP'S CAT」をフィーチャーしつつ、次に繋げていきたいという気持ちがあります。

つまり、たかくらさんが提示する現代カルチャー史なのですね。しかも、ベースにある東洋思想はアートに昇華されることによって親しみを持ちやすくなり、日本の宗教文化が楽しく感じられてきます。

そうなんですよ。僕自身も、その「親しみやすさ」に惹かれたひとりです。大学で現代美術を学んでいたときに、西洋思想やキリスト教的な基礎知識がないとアートのルールが理解できないなと焦っていた時期がありましたが、展示のリサーチで訪れた福島のお寺の住職さんが、僕が作った仏教テーマのゲームをすごく楽しそうに遊んでくれたんです。これが仏教や東洋思想をテーマにするきっかけとなりました。日本では度重なる事件により、宗教への警戒心が強い。でも、無宗教と言いつつお正月には初詣に行き、お盆にはお墓参りに行きます。だから、実は現代にあるあらゆるものについても、この土地ならではの文化が脈々と流れているということを、国内にも海外にも知ってほしいと思っています。

それらをデジタルで表現しているのも、たかくらさんのアイデンティティですが、その手法はどのように辿り着いたのですか?

デジタルというのは存在しないものなんです。ディスプレイがなければ見えないし、電源を落としたら消えてしまいます。それは、信仰にも非常に似ています。神や妖怪、仏の存在に近しいと思っているんです。いつからかゲームやパソコンをしながらそんなことを考えるようになりました。子どもの頃に影響を受けた手塚治虫の「火の鳥」や「どろろ」「ブッダ」、あと「ウルトラマン」や「スーパー戦隊」などの特撮もの、そして、いつも友だちと遊んでいたビデオゲームの影響はとても大きいですね。

小学生の頃に、スーパーファミコンやゲームボーイなどに夢中になり、windows95などのパソコンを触ることもあったそう。特設番組や手塚治虫の漫画には大いに影響を受けた。

なるべくして、今があるのですね。最後になりますが、銀座という街で作品が展示されることへの思いも聞かせてください。

銀座という街には思い入れがあるんです。大学院を出てすぐくらいに、リクルートが主催する公募展「1_WALL」でファイナリストに選出されたのですが、その際に初めて展示を行ったのが銀座の「Guardian Garden」で、それを機に作家になる決心をつけました。当時は、老舗画廊の街という印象でしたが、銀座という街の変化もとても鮮明に覚えています。GINZA SIXといったカルチャースポットがたくさんできてどんどん新しい街にメタモルフォーゼしていく様子が印象的でした。GINZA SIXでは、いつかここで大きなことができたらと思っていたので、素直に、嬉しい気持ちでいっぱいです。